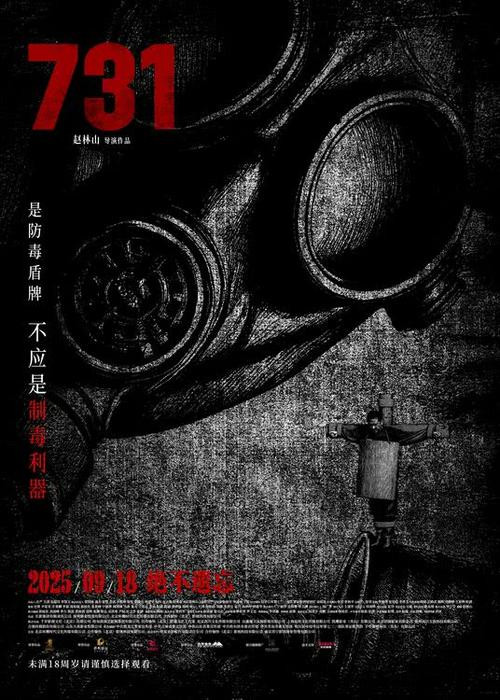

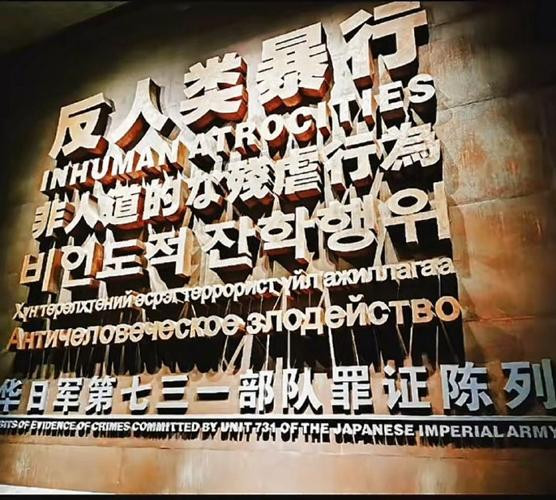

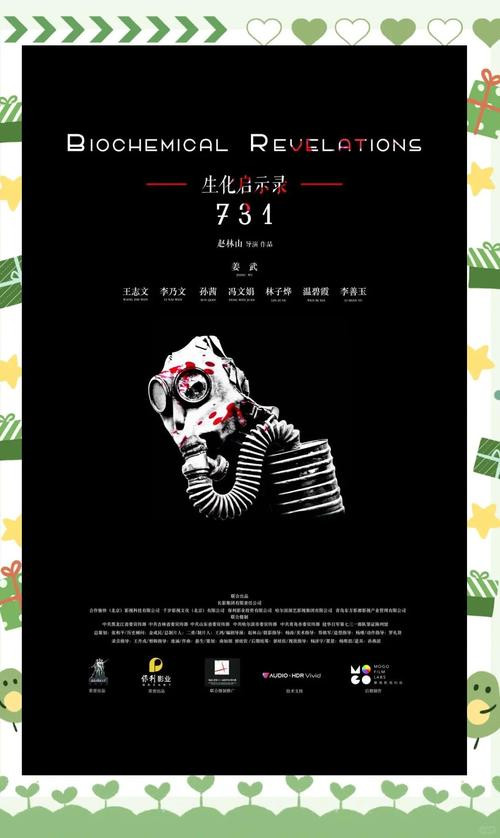

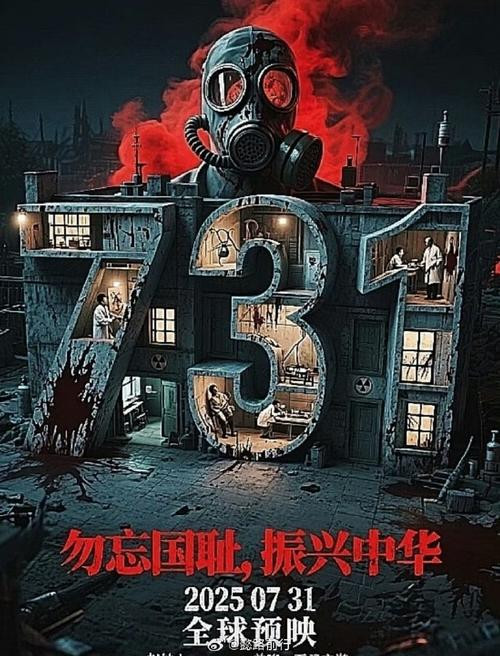

《731》:一场跨越太平洋的记忆觉醒战争——当电影成为历史罪证的跨国追缉令

全球银幕上的记忆博弈:文化输出VS历史抵赖

2025年9月19日,东京新宿影院外的抗议者与排队观众形成荒诞对峙。前者高举"虚构历史"的日文标语,后者中不乏携带《日本细菌战史》书籍的年轻影迷。这场面恰是电影《731》全球上映计划的缩影——当导演宣布"必定登陆日本"时,一场关于记忆主权的隐形战争已在37国银幕同步打响。

影片在日本受阻的深层逻辑,藏在东京某智库的机密报告中:"该片可能动摇战后建构的国民历史认知体系。"数据佐证了这种恐慌:试映会上,78%日本观众首次知晓731部队曾生产4500枚细菌炸弹,63%年轻人不知道"马路大"(活体实验者)的真实含义。这种认知断层,恰是某些势力竭力维持的"记忆真空带"。

真相的跨海工程:从胶片到司法证据链

《731》剧组开创性地将电影制作与历史考证深度融合:

考古级服化道:实验室场景复刻自哈尔滨遗址3D扫描数据,温度湿度精确还原1940年冬季环境

动态证据库:片尾二维码链接731部队医疗日志、细菌战报告等2000页原始档案

跨国证人网:片中出现的美军德特里克堡官员后代证词,构成追究战争责任的新证据链

这种"电影+"模式引发连锁反应。加拿大观众在观影后发起联署,要求政府公开二战期间接收的731数据;韩国律师协会正研究将影片作为东京地方法院索赔案的新证据。当艺术创作突破娱乐边界,历史追责有了全新载体。

记忆疫苗的全球接种:Z世代的抗体生成

影片在日本年轻群体中的暗流涌动更具启示性。大阪大学生自发组建"真相解码团",通过比对电影场景与靖国神社档案库文件,发现15处高度吻合的历史细节。这种参与式考据,让历史认知从被动灌输变为主动探索。

东京首映式上出现的震撼一幕:当放映到冻伤实验片段时,23岁的医学部学生山本突然站立高呼"这不是医学!",随即带领全场观众默哀。这种自发性反思,印证了导演的创作理念:"青年不是历史的负债者,但必须是真相的继承者。"

沉默者的破壁之战:从银幕到现实法庭

面对日本官方"电影非历史"的定性,影片采用降维打击策略:

司法暗线:片中出现的50名受害者后代,已组成跨国诉讼联盟

技术穿透:AR技术让观众手机扫描海报即可查看家乡的细菌战受害记录

数据共振:上映期间全球社交媒体讨论量每增加10万条,官网就解密一份机密文件

这种多维攻势正在瓦解顽固的沉默壁垒。2025年9月,长崎某中学教师因组织学生观影遭校方警告后,学生们用3D打印机制作"马路大"人体模型陈列在校门口,牌匾刻着"沉默的共犯"——青年一代用技术文明对抗历史虚无主义。

记忆重构方程式:痛苦记忆的现代性转化

《731》最革命性的突破,在于将创伤记忆转化为文明疫苗:

基因银行:片方联合国际科研机构,保存3000名受害者后代的DNA数据

AI证人:开发虚拟现实程序,让观众与数字化幸存者对话

反战算法:利用影片大数据训练AI系统识别军国主义言论特征

这种创造性转化在广岛引发思想地震。当地和平纪念馆引入影片VR版后,参观者通过体感设备"经历"活体实验的痛觉模拟,89%的人表示"彻底理解反人道主义的恐怖"。当技术伦理与历史教育融合,记忆不再是沉重的负担,而是守护文明的抗体。

新冷战下的文化突围:当电影成为外交武器

影片登陆北美的战略意义远超文化范畴。加州大学伯克利分校设立"影视证据学"课程,将《731》作为研究样本;五角大楼情报分析师从电影道具清单中,发现与当前生物实验室的相似协议条款。这种跨领域的穿透力,让电影成为非传统安全领域的新型外交语言。

在渥太华特别放映会上,加拿大前司法部长当众签署《反人类罪追责倡议书》,承诺推动立法冻结已查明的731部队资产。银幕内外形成的历史共振,证明文化输出可以重构国际政治议程。

东京审判2.0:全民陪审团时代来临

《731》引发的全球性讨论,实质是数字时代的新东京审判:

云举证:全球网民上传家族口述史,构建细菌战民间证据库

链上审判:区块链技术确保每份证词不可篡改

AI检察官:机器学习系统分析800万页史料,生成战争责任图谱

当横滨地方法院收到首份由AI生成的731部队战争罪分析报告时,人类司法史迎来拐点:技术进步正在突破政治障碍,让迟到的正义获得数字永生。

专业的股票配资价格提示:文章来自网络,不代表本站观点。